令和6年5月の労働市場

毎月勤労統計調査結果等の公表

令和6年7月25日に、厚生労働省から令和6年5月分の毎月勤労統計調査結果(確報値)(以下「勤労統計月報」という。)が公表されました。また、令和6年6月28日には、令和6年5月分の一般職業紹介状況(以下「職業紹介状況」という。)が公表されています。

今回は、これらをもとに、最近の労働市場の状況を見ていきたいと思います。

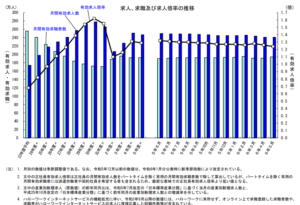

有効求人倍率

職業紹介状況による5月の有効求人倍率(季節調整値)は1.24倍で、前月比0.02ポイント低下となったものの、依然として高水準を維持しています。これは、求職者数が増加する一方で、求人数の伸びが鈍化していることを示しています。

これを雇用形態別に見ると、正社員(季節調整値)の有効求人倍率は1.00倍と、前月から0.02ポイント低下しています。また、常用的パートタイムの有効求人倍率も0.92(季節調整なし)で0.05ポイント低下しています。

一方で、新規求人倍率は2.16倍と高い水準を維持しています。産業別に見ると、情報通信業(対前年同月比5.7%増)、卸売業・小売業(同4.6%増)、医療・福祉(同1.4%増)などで求人が増加しています。これらの産業では、デジタル化の進展や高齢化社会の影響などによって人材需要が高まっていると考えられます。

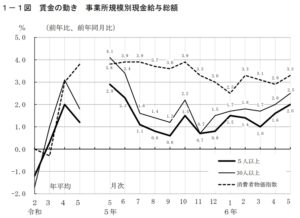

給与

勤労統計月報による現金給与総額は前年同月比2.0%増の297,162円となりました。特に、パートタイム労働者の賃金上昇率は同3.4%と高く、その中でも時間当たり給与は同4.1%増となっていますが、実質賃金は同1.3%の減少となっており、物価上昇が賃金上昇を上回っている状況が続いています。

この賃金の上昇傾向は、最低賃金の引き上げや春闘での賃上げ、人材確保のための処遇改善など、昨今の様々な動きが複合的に影響していると考えられます。

さらに、令和6年7月25日には、厚生労働省から中央最低賃金審議会の答申内容が公表されました。今後、各地方最低賃金審議会での審議を経て、各都道府県労働局長によって地域別最低賃金額が決定されていくこととなりますが、「仮に目安どおりに各都道府県で引上げが行われた場合の全国加重平均は1,054円となります。この場合、全国加重平均の上昇額は50円(昨年度は43円)となり、昭和53年度に目安制度が始まって以降で最高額となります。」ということです。この審議会での公益委員の見解には、「今年度は、消費者物価の上昇が続いていることから労働者の生計費を重視した。また、賃上げの流れの維持・拡大を図り、非正規雇用労働者や中小企業・小規模事業者にも波及させること」などからこの改定案を提示したと述べられています。

また、首相官邸のホームページを見ると、そのトップに岸田首相の写真とともに「物価高を上回る所得増へ」とあり、国の政策におけるこのことの重要性がわかります。そして、内閣官房に設置されている「新しい資本主義実現本部/新しい資本主義実現会議」が6月21日に公表した「新しい資本主義のグランドデザイン及び実行計画2024年改訂版」では、「最低賃金の引上げ額について、・・・、2030年代半ばまでに1,500円となることを目指す」ことなどが明記されています。企業としては、こうした賃金上昇傾向を踏まえて人件費の所要額を算定していくことが必要となるでしょう。

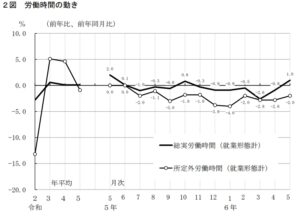

労働時間

勤労統計月報により月間の労働時間の状況を見ると、総実労働時間が前年比1.0%増の136.8時間となる一方、所定外労働時間は9.8時間で、同2.0%減少しています。これは働き方改革関連法の施行による時間外労働の上限規制が効果を上げていると考えられます。

産業別にみると「運輸業、郵便業」が同0.9%増の164.7時間、これを一般労働者に限ると同0.5%増の176.5時間となります。一方で、この業態の所定外労働時間は、全体では同5.4%減の20.5時間、一般労働者に限っては同6.1%減の23.3時間で、所定外労働時間の減少幅としては全業態の中でも大きなものとなっています。今年4月からのトラックドライバー等への時間外労働の上限規制が適用になっていますの で、それが所定外労働時間の減少に表れているのでしょう。ちなみに、「建設業」でも、総実労働時間は同0.8%増の154.9時間でしたが、所定外労働時間は同5.0%減の11.3時間でした。ただし、「医療、福祉」は、総実労働時間、所定外労働時間ともに増加していました。

で、それが所定外労働時間の減少に表れているのでしょう。ちなみに、「建設業」でも、総実労働時間は同0.8%増の154.9時間でしたが、所定外労働時間は同5.0%減の11.3時間でした。ただし、「医療、福祉」は、総実労働時間、所定外労働時間ともに増加していました。

今後とも、こうした公表資料については、注意してしてみていきたいと思います。

※この記事に掲載したグラフは、勤労統計月報及び職業紹介状況からの引用である。